今回は、あるスーパーマーケットの事例を題材に、「業務改革・改善の視点とは何か?」を実践的に学んでいきます。私たちが日々支援している中小企業の現場で、どのように現状を把握し、改善の方向性を導くのか。そのプロセスを記事として共有します。

はじめに

「価格競争で厳しい」「顧客が減ってきた」「従業員の疲弊が気になる」――

こうした悩みをお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、そんな中でも現場には“改善の余地”が必ずあります。

今回は、R33スーパー(仮名)の事例を通じて、経営改善のヒントをご紹介します。

<ケース企業>

X市で50年以上にわたり営業してきた地域密着型スーパー「R33スーパー」。

コロナ禍では特需で一時的に業績が回復したものの、その後は人口減少や高齢化、競争激化の中で苦戦を強いられています。このケースでは、顧客・従業員・競合を多面的に見直し、抜本的な改革の道を探りました。

経営診断の流れとしては現状分析→課題抽出→改善案という流れになります。まず現状分析から説明します。

現状分析とは?

戦略立案の出発点は、正確な現状認識です。ここを誤ると、的外れな戦略になりかねません。現状分析は以下の2つに分けられます:

外部分析

自社の努力では直接コントロールできない要因(市場・顧客・競合・マクロ環境)を分析します。

→ PEST分析、5Forces分析、競合分析、顧客分析(市場レベル)など

内部分析

自社が持つ経営資源や仕組みなど、コントロール可能な要因を評価します。

→ 財務分析、顧客分析(自社顧客)、組織診断、従業員満足度調査など

外部分析と内部分析を通じて、「機会(チャンス)」「脅威(リスク)」「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」を整理し、SWOT分析につなげていきます。

現状分析の実践(R33スーパーの事例より)

今回のケースでも、戦略立案に向けた出発点として外部分析と内部分析を実施しました。

※本記事ではその一部を抜粋してご紹介します。

外部分析では、PEST分析および5Forces分析を通じて市場・業界環境を評価しました。

内部分析では、顧客満足度調査と従業員満足度調査により、サービス品質や組織運営上の課題を明らかにしています。

なお、財務分析から着手するのがセオリーとも言えますが、今回は別の切り口から現場の“リアル”を掘り下げました。(※財務分析については次回以降、別記事で詳しく取り上げます)

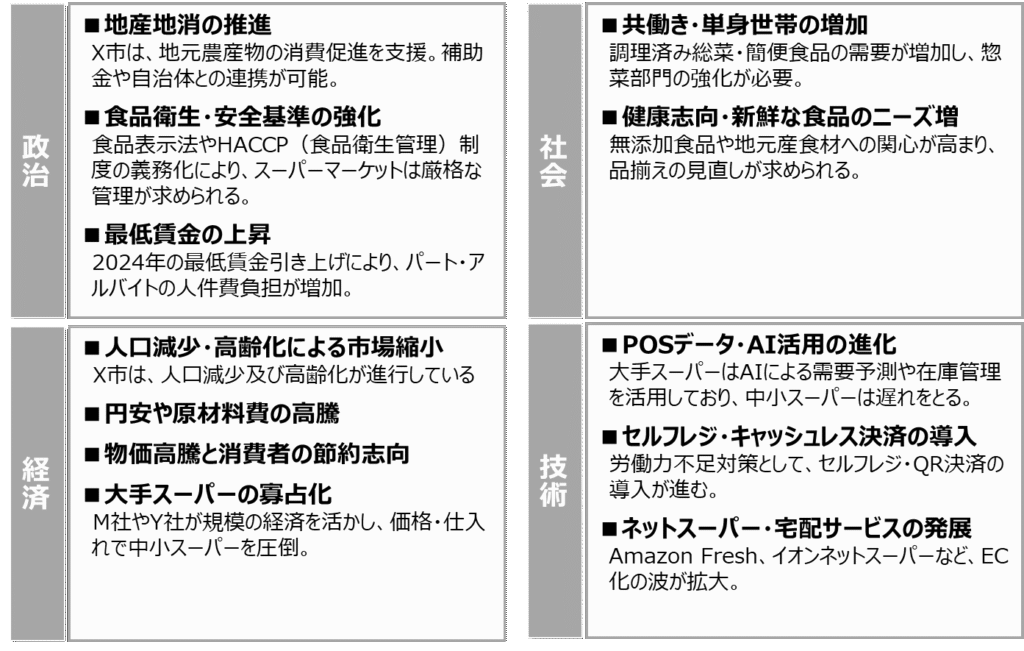

外部分析①:PEST分析(政治・経済・社会・技術の視点)

今回の地域では、人口減少・高齢化・共働き世帯の増加といった社会的背景に加え、大手スーパーの台頭や最低賃金の上昇といった経済環境の変化が見られました。

→ 市場の変化を多面的にとらえるために、PEST分析は必須のフレームワークです。

図:PEST分析結果

市場の動きをつかむには、単に競合他社を見るだけでは不十分です。

新規参入、代替品、買い手、売り手、そして競合他社――これら5つの要素がどのように業界全体に影響を与えているかを捉えるのが「5Forces分析」です。

スーパーマーケット業界は一見成熟しているように見えますが、実際には異業種との競合(ドラッグストア、コンビニ、ネットスーパーなど)や顧客の選択肢の多様化が進んでおり、構造的な圧力が高まっています。

R33スーパーが直面する競争環境をこのフレームワークで整理することで、どこに優位性を築く余地があるのか、どこにリスクがあるのかを可視化できます。

外部分析②:5Forces分析(業界構造の理解)

市場の動きをつかむには、単に競合他社を見るだけでは不十分です。

新規参入、代替品、買い手、売り手、そして競合他社――これら5つの要素がどのように業界全体に影響を与えているかを捉えるのが「5Forces分析」です。

スーパーマーケット業界は一見成熟しているように見えますが、実際には異業種との競合(ドラッグストア、コンビニ、ネットスーパーなど)や顧客の選択肢の多様化が進んでおり、構造的な圧力が高まっています。

R33スーパーが直面する競争環境をこのフレームワークで整理することで、どこに優位性を築く余地があるのか、どこにリスクがあるのかを可視化できます。

図:5Forces分析結果

ここではR33スーパーが最初に行うべき分析を掲載しましたが、競合との地理的な関係性とか、商品のバラエティ、価格、品質など色々と分析することはあります。

内部分析①:顧客から見た評価(顧客アンケート)

R33スーパーはどのような会社なのでしょうか。強みや弱みはどこにあるのでしょうか。これを導き出すのに有効な手段としては顧客アンケートがあるます。R33スーパーの顧客アンケート結果からは以下のような特徴が見られました。

良い点:清潔な環境、魚の鮮度、総菜の質(お客様の安心感)

悪い点:価格が高い、商品品質のばらつき

評価が分かれる点:接客・品揃え

顧客の声は、現場の“リアル”を映す鏡です。数値よりも行動に直結する貴重なインサイトが得られます。

内部分析②:組織と従業員の課題(従業員満足度調査)

組織的にはどうなんでしょうか。強い組織なのでしょうか。これも従業員に対する満足度調査を行うことでその状況が見えてきます。

以下の図をご覧ください。これはR33スーパーの従業員に満足度調査のアンケートを行った結果を他社平均と比較したグラフになります。

図:「従業員満足度調査 結果比較」

この結果から、次のようなことが分かります:

課題がある領域(改善が必要)

- 職場内・他部署との連携

- 意見・提案が活かされない風土

- 組織としての一体感の不足

良好な領域(強みとして維持)

- 仕事のやりがい

- 上司との信頼関係

- 職場の雰囲気の良さ

経営者にとって、従業員満足度は“通信簿”のようなもの。

悪い点は素直に改善に向かう姿勢を持つ経営者ほど、組織は再生していきます。今回は割愛しましたが、総合的な社員満足度と各項目の関係性を重回帰分析等を使って分析することで、何が総合的な社員満足度の低下につなっているのかということも見えてくるので、その項目を重点的に改善することが近道となります。

まとめ:自社を客観視することの大切さ

ここまでの分析から、「何を見ればよいか」が少しずつクリアになったのではないでしょうか?

ただし、これらの分析を現場の業務と並行して行うのは非常に大変です。加えて、経営者自身が分析を行っても、現場から本音を引き出すのは難しいこともあります。

そんなときは、ぜひ私たちにご相談ください。

次回は、今回の分析結果を踏まえた SWOT分析 と 課題抽出・改善案の立案 をご紹介します。

ぜひ次回もお読みください。

コメント