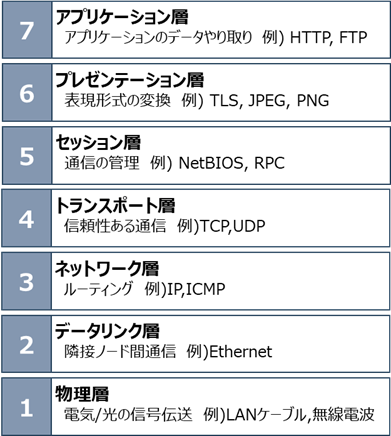

ITを階層(レイヤー)で捉える──まずはOSI参照モデルから

「OSI参照モデル」という言葉をご存じでしょうか?

これは、異なるコンピュータ同士が通信する仕組みを7つの階層(レイヤー)に分けて整理した国際標準のモデルです。このモデルは、ネットワークや通信技術を理解するための技術的な基礎フレームワークとして長年使われてきました。視点が、ネットワーク通信ということにフォーカスされているので分かりにくいかもしれませんが、非常によく整理された図です。

ただし、今日のITはネットワーク通信だけでは語れません。

業務を効率化し、知的生産性を高め、ビジネス価値を創出する技術が次々に登場しています。それらは、OSI第7層(アプリケーション層)のさらに上に重なり合うように存在し、 ITの活用を「通信」から「業務」「経営」へと拡張させているのです。

図:OSI参照モデル

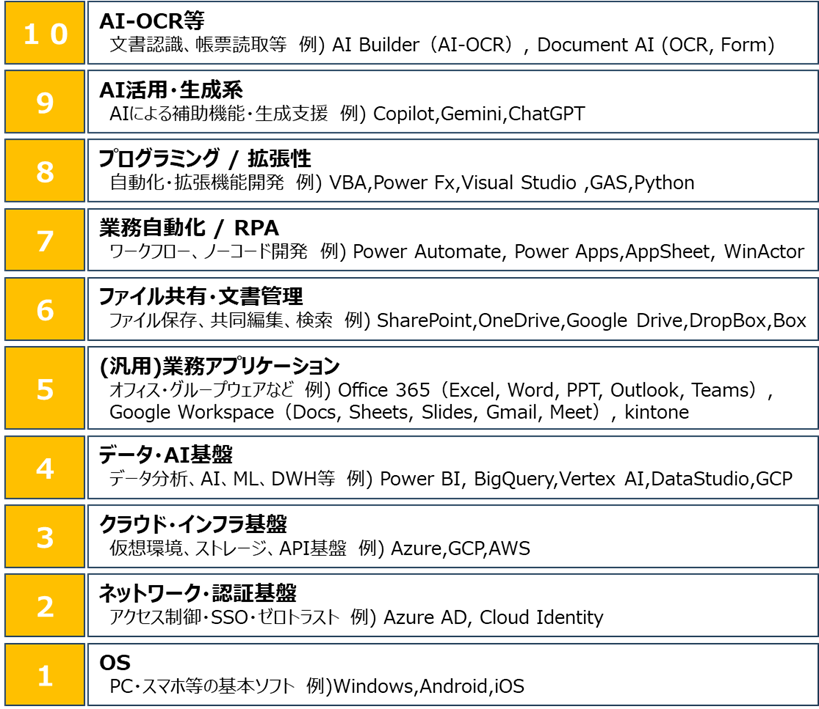

この記事では、現代のIT技術を体系的に整理するための枠組みとして、「サービス層(1〜10)」という独自の10階層モデルを紹介します。

- なぜExcelやRPAが業務を変えるのか

- なぜCopilotやChatGPTが注目されるのか

- なぜネットワークやクラウドが土台になるのか

それらを“階層”で理解することで、IT導入やDX推進の全体像がスッキリ見えてきます。

ITサービス層モデル10階層(全体像)

現代のITは、単にコンピュータやネットワークだけで語れる時代ではありません。

AI、クラウド、RPA、ノーコード、そして生成AI──私たちの業務に直結する技術はどんどん進化しています。この記事では、それらの技術を体系的に理解するために、「サービス層モデル10階層」というフレームで整理していきます。

まずは、全体像を示します。

図:サービス層モデル10階層

下層は共通基盤で、上に行くほど希少価値が高まり、人が行う操作や知能に近づいてきているものになっているかと思います。5層以上の階層は非常に筆者も悩んだのですが、一旦今の階層にしています。

先ほどのOSIとの関係で言うと、この1階層目にあるOS層はOSIの上位的な階層を包含しているもので、アプリケーションにフォーカスした図としてはこの図でほぼ間違っていないかと思われます。

次の章では各層を簡単に説明します。

ITサービス層モデル10階層(各階層の説明)

■サービス層1:OS(オペレーティングシステム)

PCやスマートフォンを動かすための基本ソフト。すべてのアプリやネットワークの土台であり、ユーザーとシステムをつなぐ役割を果たします。

代表例:Windows、Android、iOS

ポイント:どんなシステムもまずはOSの選定から

■サービス層2:ネットワーク・認証基盤

社内外のシステムに安全にアクセスするための仕組み。ユーザーを認識し、権限をコントロールする「入口管理」の層です。

代表例:Azure AD、Cloud Identity

キーワード:SSO、多要素認証、ゼロトラスト

■サービス層3:クラウド・インフラ基盤

サーバーやストレージ、ネットワークなどをクラウド上で提供。RDBでのデータ蓄積として利用されるケースが多く、インフラの柔軟な構築・運用が可能になります。

代表例:Azure、AWS、GCP

用途:アプリ実行、API連携、Webシステム基盤

■サービス層4:データ・AI基盤

大量の業務データを集め、可視化・分析・学習する「頭脳」の土台。ビジネス判断の質を支えます。

代表例:Power BI、BigQuery、Vertex AI

キーワード:データ活用、予測分析、可視化

■サービス層5:汎用業務アプリケーション

メール、資料作成、スケジューラーなど、日常業務を支えるおなじみのツールたち。すべての社員が毎日触れる部分です。以下に代表的な例を挙げますが、これらのアプリを使っているケースは多いのではないでしょうか。「〇〇管理」という定番のアプリもほとんどクラウド対応して、サブスク課金で使いやすくなっています。

代表例:Office 365、Google Workspace、kintone、ERP、販売管理、会計、人事・給与、経費精算、営業管理

活用ポイント:リモートワーク・業務DXの第一歩

■サービス層6:ファイル共有・文書管理

社内のファイルを安全に保存・共有・検索する機能群。共同編集や履歴管理により、業務の透明性と効率が向上します。

代表例:OneDrive、Google Drive、Dropbox、Box

注目機能:共有リンク、アクセス権設定、検索

■サービス層7:業務自動化 / RPA

定型作業を自動化し、業務時間を大幅に削減。RPAやワークフロー構築ツールを使って、ノーコードで「業務のロボット化」が可能になります。

代表例:Power Automate、AppSheet、WinActor

活用例:請求書処理、申請フロー、帳票転記

■サービス層8:プログラミング / 拡張性

業務に合わせて柔軟にアプリや自動処理を開発・拡張する層。専門家だけでなく、業務部門も自ら開発できる時代です。

代表例:VBA、Power Fx、Python、Apps Script

活用例:マクロ自動化、社内ツール作成、外部連携

■サービス層9:AI活用・生成系

ChatGPTやCopilotのようなAIが、資料作成や業務の相談役として活躍。知的生産性を高める次世代のアシスタントです。

代表例:Copilot、Gemini、ChatGPT

活用場面:メール文作成、企画案出し、FAQ対応

■サービス層10:AI-OCR等

紙やPDFの帳票を読み取り、デジタル化する技術。AI-OCRにより、今まで手作業だった入力業務が自動で処理可能になります。

代表例:AI Builder、Google Document AI

導入効果:ペーパーレス化、帳票入力時間削減

技術的な革新も素晴らしいのですが、これらのサービスは「サブスクリプション型/従量課金型」が主流となっており、所有から利用へというトレンドの中で、このような料金形態が一般化しています。そのため、一昔前なら数千万というようなシステムの構築が可能となっています。

また、この階層では記載しませんでしたが、汎用的な業務アプリケーションではなく、現在の業務に合わせた個別のアプリケーションもこれらのサービスを活用することで比較的簡単に作れるような時代になっています。

昔であれば、複雑なプログラミングが必要でしたが、今では「ノーコード」「ローコード」で作れるものも増えてきております。「ノーコードで業務アプリをつくろう」ってKintoneもCMしてますよね?

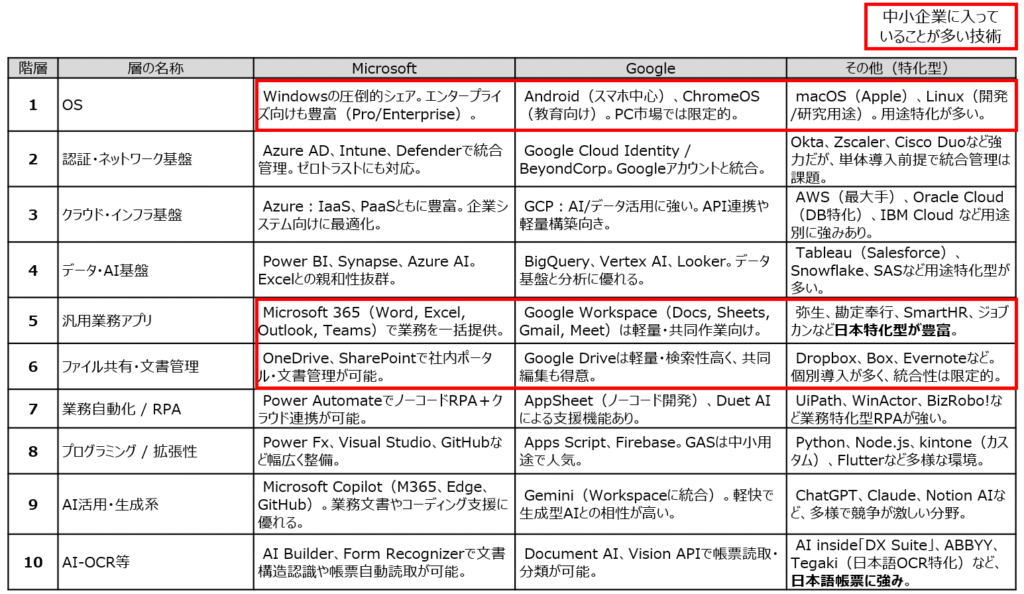

中小企業が良く使っているサービス

次はその技術を誰が提供しているかという観点で見てみよう。

以下は各階層ごとにサービサーが何を提供しているかをまとめた表である。

サービス層の殆どの層においてサービス提供しているのは、MicrosoftとGoogleである。何かの業務に特化しているという訳でなく、汎用的に使われるアプリを提供しているのが特徴である。一方で、右列の「その他(特化型)」は個別の領域に特化したサービス群であり、例えばAmazonの提供するクラウドサービスのAWSであったり、日本オリジナルの業務管理アプリ(販売管理、会計、人事・給与など)といったサービスが存在している。

ここで、赤枠で囲っているが多くの中小企業で入っているサービスは以下であろう。

Microsoft Windows

Microsoft Office(Word,Excel,Power Point)

業務管理アプリ(販売管理、会計、人事・給与など)

残念ながら、この領域はクラウド対応するなりしてバージョンアップはしているもののあまり技術的な革新がない領域である。

以前のコラム「人手不足時代の中小企業経営術:DXで生産性を高める方法」で記載したように、人の生産性を高めるためには、「人がやらなくても良い作業」はコンピューターに任せたいのであるが、実現するためには上記の赤枠以外の技術を使わないとなかなか難しいのが現状なのである。

まとめ

多くの中小企業では、WindowsやOffice、そして業務アプリ(販売管理や会計、人事給与など)を使いこなして日々の業務を回しています。このようなツールはすでに導入済みで、操作にも慣れていて、変える必要性を感じにくいかもしれません。

ですが、現実にはこうしたツールだけでは「人がやらなくていい作業」は任せきれないというのが正直なところです。技術自体は少しずつ進化しているものの、本質的には昔とあまり変わらない使い方のままで止まっている場合が多く見られます。

一方で、今の時代にはRPA、AI、ノーコードといった新しい技術が手軽に使えるようになってきています。これらは単なる“便利ツール”ではなく、業務そのものを見直すためのきっかけになるものです。

「今の業務をこのまま続ける」のではなく、「今の業務をどう変えるか」に目を向けてみませんか?

今ある仕組みにもうひと工夫加えるだけで、大きな成果につながる可能性があります。

必要なのは、少しだけ“視点”を変えてみることかもしれません。

コメント